パーカッションのルネサンス

打楽器奏者の目から見た今日の音楽と音楽教育 —— 連載第11回

-ルー・ハリソンとツトム・ヤマシタのこと

ルー・ハリソンLou Harrisonの作品は打楽器音楽の中でも特異な部類に入ると思います。Varese、Russell、Antheilらの作品は、メトリカルであり、機械的な響きが感じられます。硬質音楽とも言えると思います。ハリソンの欲している響きと音楽は、その物体が本来もっている純粋にして素朴な響きに気づくことを教えてくれます。人間のやさしさ、温かさ、ぬくもりを感じます。打楽器というと、すぐ、物を打つ、叩くというイメージがありますが、彼の場合には日常我々が台所などで見かけるコーヒー缶や、バスタブなど使用目的が違うところにあるものを楽器にしてしまっているので、それを扱う行為が音楽表現になってしまうのです。たしかに叩くという行為があるのですが、普通の太鼓を打つという感覚とちょっと違うのです。いずれにせよ、彼の作品に出会ったことにより、音楽に使われればあらゆるものが楽器になってしまうことを知りました。身の回りにあるものへの眺め方、接し方が変わってくるのです。すべてに音楽という命が与えられている感覚になるのです。ガラクタと思われるものを、ただ打っただけでは意味がありません。行為一つひとつをArtとして感じるようになることです。

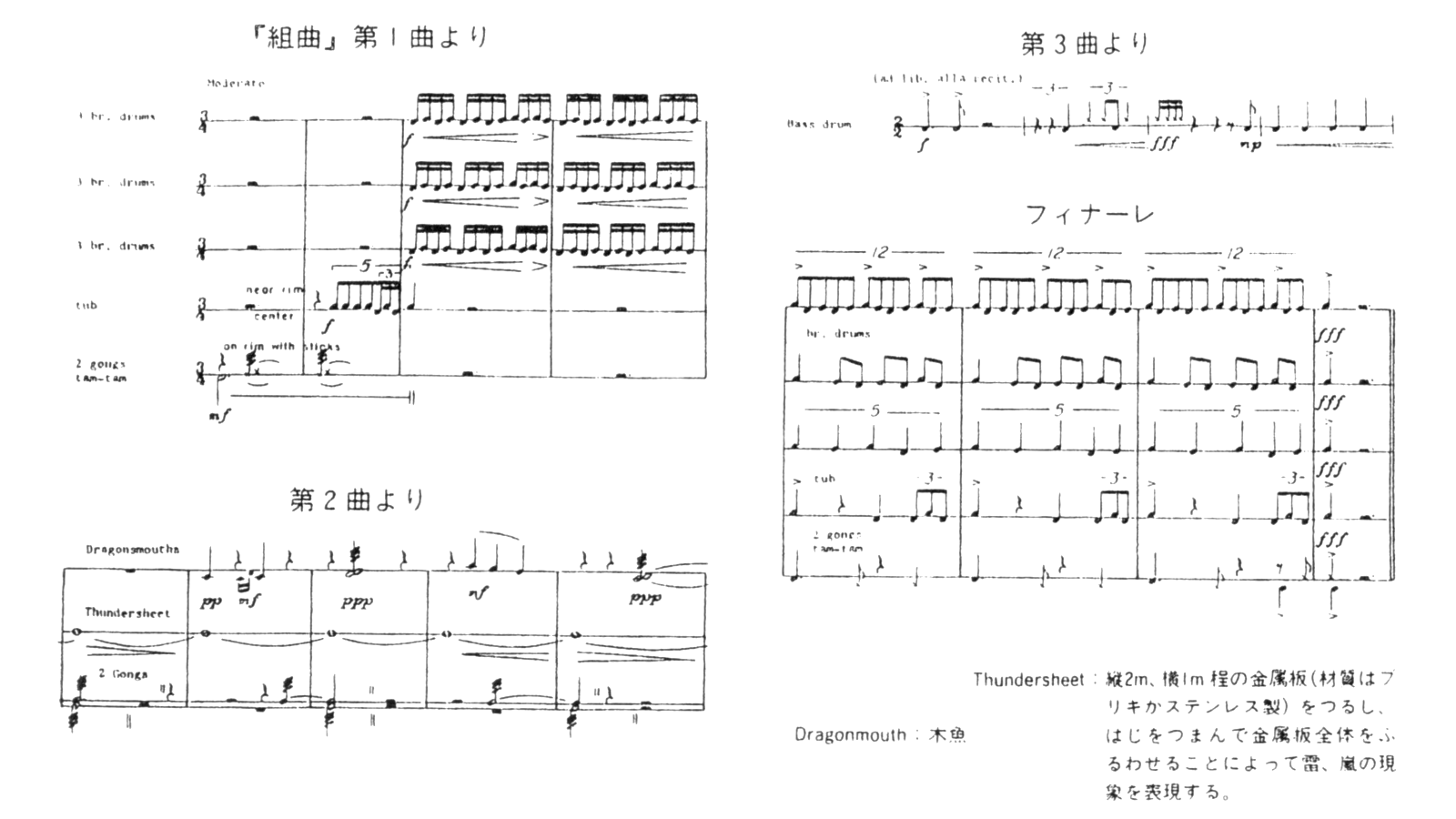

彫刻の名人は、「木の中にある像」を見る、そして目を、鼻を彫り出すといいます。料理の名人は素材を生かして味を創り出す。気功師は気を流して人を活かす。このように眺めてみれば、人間と自然との関係もArtでありたいと思うのです。自然を歌いあげた音楽が、どれほど多いことか!何かfeelingが変わってきたでしょう。そこで楽譜を見て下さい。音符が踊っているようにみえませんか?思わずララララララララと口づさんでしまいませんか?打つというより体の中が、このようなリズム感になってしまったでしょう。

《SUITE (組曲)》の一部です。彼の代表作である『ヴァイオリンと打楽器オーケストラのための協奏曲』もぜひ聴いてみて下さい。

ヤマシタツトムさんは、ヒュエル・ターキーの打楽器協奏曲をアメリカで初演し、世界的に知られるようになり、独自の音楽を創り上げている人です。1971年1月彼が東京文化会館小ホールで帰国演奏会をした時、私は聴きに、そして見に行きました。それはいままでにないもので大変な衝撃を受けました。笛らしきものを吹きながら客席から登場したのです。しかもステージにあるものは通常の打楽器だけでなく、何本かのノコギリの歯が並べられていたり、様々な音具がところ狭しと並んでいました。彼のしぐさ、行為そのものが音楽表現になっており、言葉に表わせない感動をおぼえたのでした。ステージで優れた演奏をしてみせるのでなく、会場全体を一つの音楽空間に創り上げてしまう人でした。異端のジャズ・ドラマー、ミルフォード・グレーヴスも同じです。舞踏の雄、田中眠氏とのジョイントはすさまじいものがありました。私はヤマシタさんの影響を受け、石井真木さんに『旋転』というテープ音楽と打楽器の曲を書いていただいたことを思い出します。以下は1984年にヤマシタさんと対談した時のお話の抜粋です。

‘‘ミシガンを卒業する時、シカゴのチェンバー・オーケストラに入ることになったんですが、その時ジャック・マッケンジーが言ってくれたことを克明に覚えているんです。呼んでくれてロッカールームで、まず「卒業おめでとう」、オーケストラに入ることも「お前はグッド・プレイヤーだから当然のことだ、ただしかしオレを見てみろ、オレはシカゴでやってる、学校も全部教えているけど、打楽器というものの感受性というのは言葉ではないと思う。それはグッドからグレートになるということじゃないかな。そのグレートというものをお前捜さなければいけないよ」。そのことが頭にこびりついて・・・。

その時またD・ミヨーに会って話す機会があったんだけど、彼が言うには「これからは打楽器の時代になる・・・、打楽器の可能性はなかなかオーケストラに居ると、いい人はいっぱいいるけどやってくれない。お前は外人だろう、だから固執しなくていいだろう、帰るところがあるから、アメリカに居る間に冒険しろ」。それで自分は決心がついたけど、どうしていいかわかんなくて。

バークレーヘ行ったのは、ドラムセットの手順になにか感じるものがあって、で、秋吉敏子さんに教わってからなんです。そこでアランドーソンについたわけなんです。そこでは打楽器アンサンブルなんかやってたんで、それで奨学金をもらいながら1年半くらいついて勉強したんです。1年くらいたった時、今までわかんなかったことがl週問くらいで解決がついたんですよ。

その時たまたまシカゴのチェンバー・オケを指揮していたソーワ・ジョンソンが「いい、それで全国ツアーをやろう」ということでやり始めたのがきっかけで、今の人生に変ったんです。“

(1993.9)