音楽に「無窮動」というのがある。

有賀先生のお話は、まさにそれだった。止まるところを知らずといったら失礼になる。

汲めども尽きぬ泉といった方がいいか。

ことばに意味があり、その意味が次のことばを生み出し、ことばは次なる思想を語り、語り尽くせぬときは、立ち上がって全身を動かす。

打ち、叩き、振り、あおぎ、かがみ、座り、伸び、突きあげ、振りおろす。

そうしながら語りつづける。

オーケストラ(N響)のティンパニー奏者として一六年間、いつも考え、自問自答しながら、打ちつづけた自分の音。いま芸大で若い学生たちと共に求めつづけるリズムの世界。音って何だ。リズムって何だ。打楽器でできる音楽は何だ……まだ求めつづけている。

梅雨空の芸大キャンパスは静かな灰色。地下の打楽器研究室で語る有賀先生のことばは、流れでる思念とともに真っ赤に燃えていた。

ティンパニーやりたい!

――打楽器に出会うまでのお話からお聞きしたいですね。

話せば長いんですが。父は小学校の音楽教師でしたがバイオリンが好きで、それを私にやらせたんです。

自分が行けないかわりに息子を芸大に行かせたいと思って。( 笑 )

親父について六年間やりました。小学校六年の夏でした。稽古中に「何やってるんだ!」と叱って、弓でバシッとやったんです。この眉の下が切れまして(指で痕をたどる)血がポタンと落ちました。「ああ、こんなにまでしてやるなんて嫌だな」と思いました。母親がやるかやらないかいった方がいいよというんで「お父さん、おれバイオリンやめたい」「そうか……」

今度はピアノをやれといいまして、家にはピアノがなくて、親父の小学校(塩尻)の音楽室で、雨の日も雪の日も、あいている夜の時間にいつも二時間ぐらい弾かされました。

――そのころのお父さんには松本の研究会でよくお会いしましたが、先生にはそんな厳しい方だったんですか。

いや、 怖かったです。一途な思い入れがあったんですね。でもピアノはおもしろかったですね。そういう中学生時代を経て高校になりますね。そのころ自分の将来を考えるようになって、 新聞記者になりたくて松本深志高校へ行きたいっていいました。

「だめだ。勉強はいつでもできるが、音楽は今しかない。通学に二時間も取られる。その分音楽をやれ」というわけで地元の高校へいかされました。

――芸大受験体制ですね。

とにかく芸大へ行けと。そんなこといったって困りますよね。(笑)楽理でもいいって。

楽理って何やるのかわからない(笑)。そんな高校二年生の時に、親父が国立音大の夏期講習に出ました。それでカバン持ちでついて行って受験講座を受けました。その折に講堂で学生オケが「第九」の第四楽章をやったんですよ。女性がティンパニーを叩いていました。強烈に魅かれまして、「あれをやりたい」といったら、親父が「あれはチンパニーというものだ(笑)。あれをやるには小太鼓をやらなくちゃいけない」と。

家に帰ってきてから小太鼓の特訓がはじまります。漬物桶の蓋を畳の上に置いて、「チンタラトン」と。「おれは小森についたんだから教えてやる」。激しかったです。

そのうちに芸大の今村征男先生に師事して本格的にやりました。

――親父さんの基礎訓練は生きましたか。

バイオリンやピアノをやってたことがよかったですね。読譜も耳も・・・。それで高三の時に全日本吹奏楽連盟のコンクールの個人の部に小太鼓で出たら、高校の部で一等賞もらっちゃったんです。

――すごいですね。それから芸大へ。

生活に根ざすリズム

運よく芸大に入れて、そのうちに偶然にも小森宗太郎先生の後を受けてN響のティンパニーの席を与えられました。

――厳しかったお父さんも喜ばれて。

もうそのころには厳しさの意味というものや、その裏にある優しさもわかりかけていましたが。でも信州の少年時代から、大人の中に入って野良仕事をしてきたことが、いま非常に役立っていると思います。畑で鍬とか、まぐわを振って耕したことがね。

いまの人たちは体ができていないんです。シンバルを持ってジャーンと鳴らすことすらできない。足踏みさえできない子がいます。これは10年ぐらい前からの傾向ですが、「じゃ、みんなで一緒にやろうね、やろうね、せーの!」というとき、働きかけができない。いきなりポコッといっちゃう。呼吸とか息遣いね、息の働きかけができない。

――それまでの生活の中にそういう体験がなかったんですね。

ないんです。かわいそうですよ。

――やはり打楽器は全身が使えないとだめ?

身体全部ね。それがどう動くかを知ってリズム感ができます。オーケストラにいた時に「ウエストサイド物語」をやりました。オケがスイングしない。ニューヨーク・フィルはちゃんとスイングしてる。これはリズム感の問題だと、そのころ小泉文夫先生に訊ねました。「晨耕民族と騎馬民族の違いですよ」とおっしゃられた言葉が今でも残っています。じゃ、音楽というのは生活に根ざしているんだ、というわけで、日常生活を見ることからはじめました。

――生活を見るというのはどういうことですか?

私たちの生活は年をとるほど複雑になっていきますね。いろいろな体験が広がって。そういうすべてのものを一つにつなぐことができないか。単純にとらえられないかと。

――リズム感の違いを生活の違いでみようと。

われわれは畳の生活。座る。西洋は腰かける。畳の上の芸事は何だ、華道、茶道、書道といって、剣道、柔道。「あれ?みんな道がつくな」。道は何だ。―つのことを究めるのか。技だけでなく人間修行なのだ。

西洋のレッスンはその時間だけピアノとかバイオリンを習う。日本は師匠に弟子入りして日常生活そのものから学ぶ。

――なかなか弾かせてくれない。まず道場の雑巾がけから(笑)。

そういうことなんだ。芸事でも生活の何かがあるんじゃないかって考えた。

あるとき来日したニューヨーク・フィルのソーグルマン先生が、どんな指揮者でもおれたちはおれたちの音楽をする」といったのが印象的だったね。西洋音楽をやってるおれは日本人。自分の音楽ってどうするのか考えちゃったですよ。私はそのころ猫背で胃下垂だったから、ヨガの勉強もやって、自分の体を治そうと思ったり、生活のことを考えているころで、そんなとき、芸大の常勤にこないかというお話で。

――今度は学生にリズムを教える立場に。

接点で音が出る

そう、いろいろ考えたりやっていくには、若い人と取り組んだ方がいいと思って。

「私リズム悪いのよ」という人がいますが、それは意識の問題じゃないかと思って、今度は意識について考え出したんです。弦も管も声も根本的なところは同じはずだ、共通点は何だ、そこを捜しました。

木管はリードを、管は唇を当ててブー、声楽は声帯が広がったときに音が出る、弦は弓があってその接点だ。打楽器もそうだ。

そんな時に、親父が昔よく話した宮本武蔵を思い出しました。相手の額の飯粒を太刀で切ったという話。

――間合いを見切るというんですね。五輪之書に極意としていってます。たしかに双方の接点が問題ですね。

それで生活の中にまたのめり込んでいきました。音っていうのは、どう出るか。

(ここで先生の動きが激しくなってくる。動作で語り出した。ときには図形も出てくる。)

自動車がこっちから行った。こっちからも行った。あっ、ぶつかった。

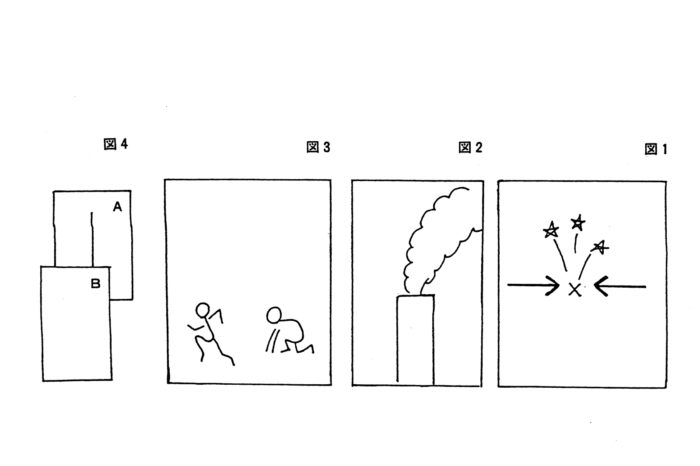

音がする。火花が散る。それで矢印に凝り出したんですよ。(図①)

煙突は物体としてある。煙りが出る。煙りに動きを感じる。煙りと煙突の接点は?(図②)

百メートルのスタート。縮んで蹴とばす。エネルギーをためておいてドカン。(図③)

平沢さん、これをずらしていただけます?

(一本の直線を描いてある紙Aの上に白紙Bを重ね、下にずらすと直線はグングン伸びて見える。上方にずらしていくと直線は沈んでいく。紙よりも直線そのものが動く。(図④)

―― ヘえ、不思議なものですね。この線の動きが。

動と静といった感じがしますね。煙りが立つのも同じことです。まだこれに似たものはないか。釣りあげるとき竿と魚の相反する動き。唇の動きはどうだ。(唇を閉じ、開きして、パッパッと音を出す)。この離れる瞬間がたいせつなんだなと思ったんですよ。

――接点から離れる、くっつく。なにかリズムの根源にあるエネルギーの存在を感じますね。

そうです。その考えでいくと、伸びたときに音が出る。歩くのもそうですね。

(立ち上がって歩く)。

床から足が離れて、また着くときに「ストン」と音がする。ストン、ストンというリズムが生まれる。鳩はどう歩く、馬はどうかと、動きを観察しました。開いた閉じた、開いた閉じた(横にステップをふみ踊るような動きになる)。これ、黒人の人が動くのと同じですね。ある時は犬の吠えるのを真似てみたりしました。四つん這いになって、吠える、開くという動作は声楽の発声に似ています。解放ですね。

気を借りる

――呼吸というものも―つのリズムですね。

気の問題です。人間は気で動いている。自然から気を借りてくる。自分たちは生かされているという考え方なんです。(正座からしだいに立ちあがりつつ)。足から気が入ってくる。体に入って立った。手を上に伸ばすと手に気が入る。気合一発「ハッ」(両手両足を開いて太鼓を打つ構え)、こういう状態でやれば日本の太鼓、こうすればゴルフ、これは野球。棒状のものを構えるのはすべて共通です。書道もそうです。

こうしていろんなことを求めつづけてきて、日常生活をもっと音楽的に芸術するという生き方ができるんではないかと。

――暮らしの中の動きが音楽、あらゆるところに接点を求めてということですね。

そういうことになってくる。戸の開けたてにしてもね。作法とか挨拶にもつながります。日本の芸の中に生きてきた自然との関わり合いもそういう意味のたいせつさがあると思います。仏教でも自然と一体と

いうようなことをだいじにしますね。それで漢字にそういうものを求めました。「意」という字は、心の音。心の内側にあるものが表面に出てきたものだから「意」。いきは自らの絶対的心で、これが「息」。息子というのはたいへんなものなんだなあって。ああ、おれ、漢字に惚れ込んじゃったわけですよ。

(しばらく漢字論がつづく)

――先生のお話は音楽哲学といっただいじな考え方ですが、私ども子どもにリズムを教えるというと、やれ何拍子だ、これは一拍ですよとやるんですが、どういうことを基本に考えたらいいでしょう。

発!(自己実現)そして全体像を見る

有賀

ぼくがまずやるのは「エイッ」とやってごらんということからはじまります。体全体で何でもいいから、声でもいいし、とにかく「エイッ」。なかなかできないです。

これは「ウワォ!」というこえで吠えるということですね。発散ですよ。これが非常に重要です。「撥」という字は「ハッ」です。さきほどの接点も「発」ですから。

――「エイッ」。いいですか。

そう、出る。それからハンディのある人たちは、それを乗り越えようとして動いていますね。われわれでも足が動かなくなったときどうするか。この足の重さをそこで知りますね。初めて。自分の体の動きを

知るわけです。ハンディを持って生活しなさいっていいます。そのハンディを越えることが感動を呼ぶんじゃないかと思う。

――まさに生きることの原点からですね。

そうです。次はその生き物、楽器の全体を見ることです。お鮨屋さんの魚を見る眼、お医者さんの患者を見る眼。楽器を見るときは、こうして触ってみます(アフリカの太鼓に手をのべて)。あっ、ここ、くっついてる。下は堅いなと見えてくる。そうするとどのぐらい鳴るかわかります。

子どもを見るときも、この子胸が厚い、腰に肉がついてるとか、この子は骨盤が小さくて足が細いとか。どんな声が出せそうか。

先生と子どもで一本のヒモを持ちます。どのぐらい離れているか、ピンと張って持ったり、フィーリングが伝わります。これはコミュニケーションですね。これもすごく重要です。

――響かせるというのはどういうことですか。

響かすというのは、相手を生かすこと。こうやって(太鼓にふれる)音がこの中に閉じ込められている。それを解放してやるという発想ですね。(鼓面を手で打つ)この行為は自分と一体ですから、自分の体をやるのと同じです(ご自分の胸を打つ)こうやれば痛いですよ。こんどは気を張ってやりますと鳴ります(パンパンと胸を打つ)気を張らないと鳴りません。弦も緩んでいる状態を張ったところでいい音が出る。まず自分を響かせること。そういうフィーリングを生徒たちにヨイショすれば、それぞれの良さが出てくると思うんです。

――なるほど、それはすべての楽器に共通ですね。

「ああ、いいね。お前のそれが」というふうにヨイショするのがいちばんです。「だめだ」というと全部だめになります。「よくないよ、うまくないよ」といえば、「よくしよう、うまくしよう」ってがんばります。「だめ」は絶対にいってはだめです。(笑)もう一つだいじなのは目線です。目線はエネルギーですから。

生徒に目を閉じさせて、「開けてごらん」上のまぶたを開くことでよく見える。これは集中力ですし、目線が合うと心が通じます。それから人生というのは、点と点をスイングすること、それからジャンプですね。

離れる、着地する。われわれは地面に立って、スイングし、ジャンプし、ドライブします。さっきの接点をどう感じるかというところにリズムが生まれます。

――いつまでもお聞きしたいお話しでした。私の体がとてもたいせつなものに思えてきました。どうもありがとうございました。

(聞き手・平沢 元)

有賀 誠門(あるがまこと)

昭和―二年長野県生まれ。幼少時、父よりパイオリンを習うが、弓で叩かれたことをきっかけにピアノに転向。芸大受験準備で上京の折、ベートーベンの第九を聴き、ティンパニーに感動、打楽器奏者となることを決意。芸大在学中にN響ティンパニー奏者となる。昭和三四年芸大卒。その後、N響で活躍すると同時にパーカッション奏者として多彩な活動を展開、打楽器の発展向上に寄与。

昭和三八年にはバークシャー音楽祭に参加、以後、海外での活動も活発に行なっている。N響退団後、母校の助教授となり、後進の指導にあたっている。この間、昭和五二年には、芸術祭優秀賞を受賞している。また、昭和五三年以来、ブルンネン・フィルハーモニーを組織し、指揮者として小•中学生のために生き生きとしたクラシック音楽の普及に努めている。